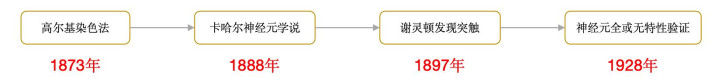

大模型史话4: 全或无定律激活二进制智能时代

发布日期:2025-08-16 14:58 点击次数:63

18世纪末期的意大利,一位名叫伽伐尼的科学家正在进行一项奇特的实验。他用金属器械触碰青蛙的腿部,惊奇地发现青蛙腿竟然会产生抽搐。这个看似简单的现象,揭开了生物电研究的序幕,也为后来理解神经信号传导奠定了基础。伽伐尼可能未曾想到,他的这一发现会引发科学界对神经冲动本质的长期探索,最终导致了一个革命性概念的诞生 —— 神经元的全或无特性。

这一特性指的是,神经元在传递电信号时,要么完全激活并产生一个完整的动作电位,要么完全不激活,没有中间状态。这一发现不仅解释了神经信号传导的基本机制,更为现代计算机科学和人工智能的发展提供了生物学灵感。全或无特性与二进制系统的天然契合,为数字计算时代的到来埋下了伏笔。

大模型史话完整历史链条

一、伽伐尼的早期探索:从青蛙腿到生物电

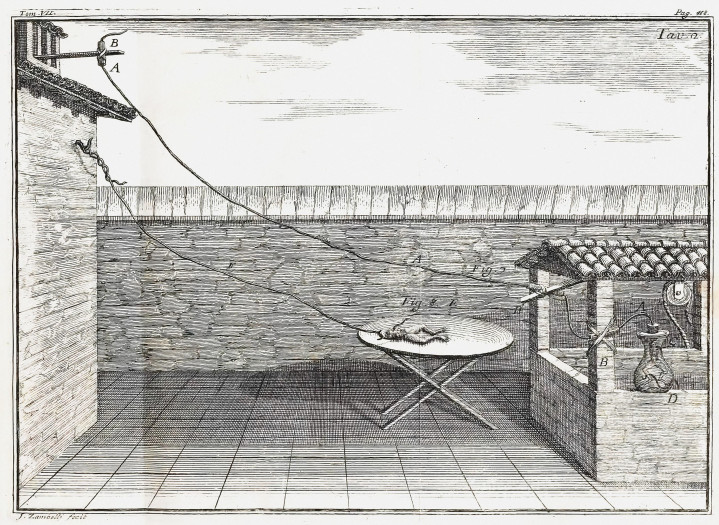

伽伐尼的故事始于一个看似偶然的观察。1786 年的一天,伽伐尼正在他的实验室里研究莱顿瓶的放电现象。与此同时,他的助手正在解剖一只青蛙。当助手用解剖刀的刀尖意外触碰青蛙腿部神经时,青蛙的肌肉突然抽搐了一下。这个现象引起了伽伐尼的极大兴趣,因为他注意到,每当莱顿瓶放电时,青蛙腿的抽搐就会更加明显。更令人惊讶的是,即使青蛙已经死亡,这种现象仍然会发生。

伽伐尼:从青蛙腿到生物电,图片来自怪医岛博士

伽伐尼决定深入研究这一现象。他设计了一系列实验,试图确定这种肌肉收缩的原因。他发现,当两种不同的金属(如铜和铁)同时接触青蛙的神经和肌肉时,即使没有外部电源,青蛙的肌肉也会发生抽搐。伽伐尼认为,这表明动物组织本身能够产生电,他将这种电称为 "动物电"。

伽伐尼对这一发现感到非常兴奋,他认为自己可能发现了生命的本质。在 1791 年,他发表了题为《关于肌肉运动中的电力》的论文,详细描述了他的实验和结论。在这篇论文中,伽伐尼提出,动物体内存在一种特殊的电,这种电通过神经传递到肌肉,导致肌肉收缩。他认为,大脑是这种电的来源,神经则像电线一样将电信号传递到身体的各个部位。

伽伐尼的青蛙腿实验,图片来自维基百科

伽伐尼的发现引起了科学界的广泛关注,但也引发了激烈的争论。最著名的反对者是意大利物理学家伏特,他对伽伐尼的 "动物电" 理论提出了质疑。伏特认为,伽伐尼观察到的现象不是源于动物组织本身,而是由于不同金属接触产生的电。伏特认为,青蛙的肌肉只是起到了导体的作用,将金属产生的电流传递到了肌肉,导致肌肉收缩。

为了验证自己的观点,伏特进行了一系列实验。他发现,即使没有动物组织,只要将两种不同的金属接触,也能产生电流。这一发现最终导致了伏特在 1800 年发明了第一个电池 —— 伏特电堆,这是人类历史上第一个能够持续产生电流的装置。

伽伐尼和伏特之间的争论持续了多年,成为科学史上著名的辩论之一。伽伐尼坚持认为动物组织中存在特殊的电,而伏特则认为电现象与生物组织无关。这场争论最终以伏特的胜利告终,因为他的理论能够更好地解释实验现象,并且他的电池发明为电学研究提供了强大的工具。

然而,伽伐尼的贡献并未被完全否定。后续的研究表明,虽然伏特的电池确实能够产生电流,但生物组织本身也确实能够产生电信号。事实上,伽伐尼是第一个观察到生物电现象的科学家,他的工作为后来的神经生理学研究奠定了基础。

二、鲍迪奇发现全或无定律

19 世纪中期,生理学研究迎来了技术革新的浪潮。更精密的电流测量仪器、更可控的实验条件,让科学家们得以定量研究生物电现象。此时,肌肉和神经组织对刺激的反应模式成为研究的核心问题:当受到不同强度的刺激时,生物电信号会如何变化?是像水流一样随压力增减,还是遵循某种更独特的规律?

正是在这样的背景下,亨利・鲍迪奇将目光投向了心脏肌肉。心脏作为持续跳动的器官,其收缩与电信号的关联尤为密切。伽伐尼曾观察到青蛙腿肌肉在电刺激下的抽搐,而鲍迪奇则试图通过更系统的实验,探寻这种电刺激与肌肉反应之间的量化关系。他的研究并非孤立存在,而是伽伐尼开创的生物电研究的自然延续。

亨利・皮克林・鲍迪奇于1840年出生于美国马萨诸塞州的波士顿。他是一位杰出的生理学家,在哈佛大学医学院接受教育,并在那里度过了他大部分的学术生涯。鲍迪奇主要研究心脏生理学,他的工作对理解心脏肌肉的特性做出了重要贡献。

在 19 世纪后期,生理学研究主要集中在理解各种组织和器官的功能上。在这个时期,科学家们开始使用更精确的实验方法来研究生物电现象,尤其是在神经和肌肉组织中。鲍迪奇对心脏肌肉的研究就是在这样的背景下进行的。

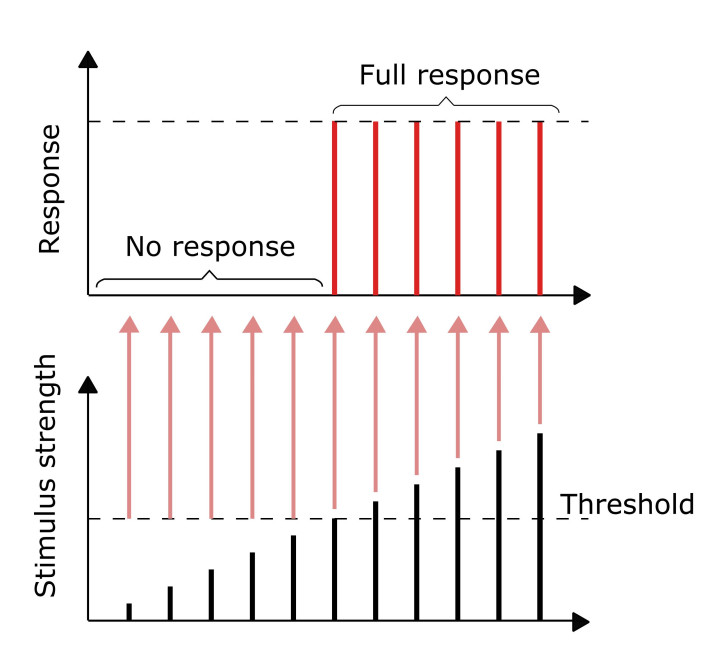

1871 年,美国生理学家亨利・鲍迪奇在研究心肌收缩时,发现了一个重要现象:心肌对刺激的反应要么是完全的,要么是无反应的,不存在部分反应的情况。这一现象被称为 "全或无定律"(all-or-none law)。

全或无定律,当刺激强度达到一定阈值时产生反应,反之无反应,来自维基百科

鲍迪奇的研究表明,心肌细胞在受到刺激时,只有当刺激强度达到一定阈值时,才会产生收缩反应;如果刺激强度低于这个阈值,心肌细胞则完全不会产生反应。而且,一旦刺激强度超过阈值,心肌细胞就会产生最大程度的收缩,增加刺激强度并不会使收缩反应进一步增强。

这一发现最初是在心肌研究中观察到的,但后来的研究表明,这一特性同样适用于神经纤维的传导过程。1913 年,英国生理学家阿德里安通过在单根神经纤维上测量电信号,证实了神经冲动同样遵循全或无定律。他发现,当刺激强度达到阈值时,神经纤维会产生一个完整的动作电位,而增加刺激强度并不会改变动作电位的幅度或形状。

鲍迪奇的全或无定律为理解神经冲动的本质提供了重要线索。这一定律表明,神经冲动的传导不是一个连续变化的过程,而是一个离散的、数字化的过程。这一特性与后来的二进制计算系统有着惊人的相似之处,为神经科学与计算机科学的交叉研究奠定了基础。

三、阿德里安与神经冲动的本质

埃德加・道格拉斯・阿德里安于 1889 年 11 月 30 日出生于英国伦敦,是一位杰出的神经生理学家。他在剑桥大学三一学院接受教育,1911 年获得自然科学学士学位,随后在著名生理学家基思・卢卡斯的指导下开始研究生涯。

阿德里安的早期研究集中在神经和肌肉的电生理特性上。在第一次世界大战期间,他在伦敦圣巴塞洛缪医院学习医学,并在 1915 年获得医学学位。在战争期间,他在奥尔德肖特军事医院工作,主要研究神经损伤和 "炮弹休克",这促使他思考神经症的生理和心理基础。

1919 年,阿德里安回到剑桥大学,接管了在第一次世界大战中不幸遇难的基思・卢卡斯的实验室。阿德里安最重要的贡献之一是发明了单纤维记录技术,这使他能够直接观察单个神经纤维的电活动。在 20 世纪 20 年代初期,阿德里安开始使用一种新型的电子放大器 —— 热离子三极管放大器,这种放大器能够将微弱的电信号放大约 1850 倍,使他能够检测到单个神经纤维的动作电位。

阿德里安在研究中偶然发现了一个重要现象:当他将肌肉标本悬挂起来时,会产生振荡,而当肌肉被支撑起来时,这种活动就消失了。这一发现使他意识到,肌肉在自身重量的作用下会产生拉伸,从而刺激肌肉中的感觉神经纤维(肌梭)产生神经冲动。这一观察为他后来的研究奠定了基础。

1925 年,阿德里安成功地从一组交叉切割的肌肉纤维中分离出单个动作电位,这是历史上首次记录到单个神经冲动。随后,在 1928 年,阿德里安发表了他的开创性著作《感觉的基础》,详细描述了他对单根神经纤维电活动的记录和分析。在这本书中,阿德里安展示了神经纤维如何编码不同类型的感觉信息,这一工作为后来的神经编码理论奠定了基础。

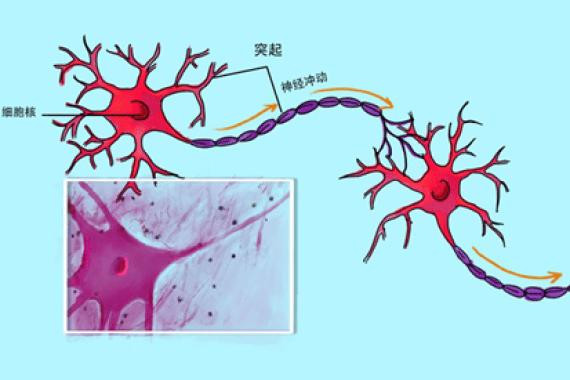

神经冲动-动作电位,图片来自网络

阿德里安的研究为鲍迪奇提出的全或无定律提供了实验验证。通过单纤维记录技术,阿德里安能够直接观察到单个神经纤维对刺激的反应。他发现,神经纤维的动作电位确实遵循全或无定律:当刺激强度低于阈值时,神经纤维不产生反应;当刺激强度达到或超过阈值时,神经纤维会产生一个幅度和形状相对固定的动作电位。

阿德里安的工作进一步揭示了神经冲动的本质。他发现,神经纤维传递信息的方式不是通过改变动作电位的幅度,而是通过改变动作电位的频率和时间模式。他在 1928 年总结道:"所有的冲动都非常相似,无论信息是要引起光、触觉还是疼痛的感觉;如果它们密集地聚集在一起,感觉就会强烈,如果它们被长时间的间隔分开,感觉就会相应地微弱。"

这一发现彻底改变了我们对神经信号传递的理解。阿德里安证明,神经系统通过 "频率编码"的方式来传递信息,即不同的刺激强度和性质通过不同的动作电位频率和模式来表示。这一理论为后来的神经编码研究奠定了基础,并对现代神经科学和人工智能产生了深远影响。

由于在神经生理学领域的杰出贡献,阿德里安于 1932 年与查尔斯・谢灵顿爵士共同获得诺贝尔生理学或医学奖。在他的诺贝尔奖演讲中,阿德里安总结了他对神经冲动本质的理解:"感觉器官和神经细胞发出冲动是因为它们表面的某些部分已经去极化,这种崩溃一旦机械应力(拉伸或触摸)被移除就会被修复。"

阿德里安的工作对后来的神经科学研究产生了深远影响。他开创的单纤维记录技术成为神经生理学研究的标准方法,使科学家能够直接观察和分析单个神经元的活动。他提出的频率编码理论为理解神经系统如何处理和传递信息提供了理论框架,这一理论至今仍在神经科学研究中发挥着重要作用。阿德里安还对中枢神经系统的功能进行了研究,特别是大脑如何处理感觉信息。他的工作为后来的大脑映射研究奠定了基础,帮助科学家理解不同感觉信息如何在大脑中被表征和处理。

1951 年,阿德里安被任命为剑桥大学三一学院院长,他在这个职位上一直工作到 1965 年。1968 年,他成为剑桥大学名誉校长。阿德里安于 1977 年 8 月 4 日在剑桥去世,享年 87 岁。他的遗产通过他的科学贡献和培养的众多学生继续影响着神经科学领域。

阿德里安获得诺贝尔奖的纪念邮票,图片来自网络

四、全或无特性与二进制

神经元的 "全或无" 特性与计算机中的二进制系统之间存在着惊人的相似性。这种相似性不仅体现在形式上,也体现在功能上,为神经科学与计算机科学的交叉研究提供了基础。

神经元的 "全或无" 特性意味着,神经元要么处于激活状态(产生一个动作电位),要么处于非激活状态,没有中间状态。这种二元状态可以自然地对应于二进制系统中的两个基本状态:1 和 0。

在二进制系统中,信息以 0 和 1 的组合形式表示和处理。同样,在神经网络中,信息可以以神经元激活(1)和非激活(0)的模式表示和处理。这种相似性使得神经网络能够自然地实现逻辑运算和信息处理功能。

这种相似性也体现在信息传递和处理的机制上。在神经元中,动作电位的产生和传递是一个数字化的过程,类似于二进制系统中的数字信号传输。这种数字化的信息处理方式使得神经系统能够高效地处理和传递信息,同时保持信息的准确性和可靠性。

全或无特性与二进制系统的这种天然联系,为理解大脑的信息处理机制提供了新的视角,也为设计基于神经启发的计算系统提供了灵感。这种联系是人工神经网络和深度学习技术的基础,也是神经形态计算(neuromorphic computing)等新兴领域的理论基础。

五、全或无特性与激活函数

深度学习是现代人工智能的核心技术,它的成功很大程度上依赖于对神经元 "全或无" 特性的有效模拟。在深度学习中,激活函数(activation function)扮演着关键角色,它决定了神经元的输出如何根据输入变化。

早期的人工神经网络使用逻辑 S 型函数(logistic sigmoid function)作为激活函数,这一函数将输入映射到 0 到 1 之间的连续值。虽然 S 型函数是连续可微的,便于使用梯度下降算法进行训练,但它并不能很好地模拟神经元的 "全或无" 特性,特别是在处理复杂问题时表现不佳。

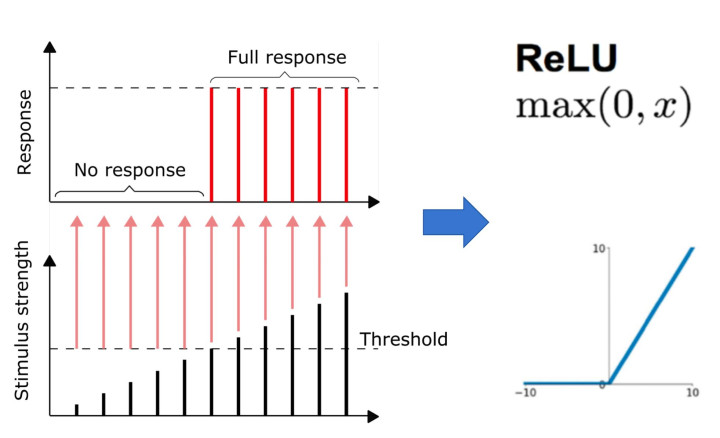

为了更好地模拟神经元的 "全或无" 特性,研究人员开发了多种新型激活函数。其中最重要的是整流线性单元(ReLU)及其变体。ReLU 激活函数在输入为正时保持线性,在输入为负时输出为 0,这与神经元的 "全或无" 特性更为接近。

ReLU 的成功应用极大地推动了深度学习的发展。与传统的 S 型函数相比,ReLU 具有以下优点:

计算效率高:ReLU 的计算非常简单,只需一个阈值操作。

缓解梯度消失问题:在正区域,ReLU 的导数为 1,避免了梯度在反向传播过程中逐渐消失的问题。

促进稀疏性:ReLU 会使大量神经元的输出为 0,形成稀疏表示,这与大脑中的神经元活动模式更为相似。

尽管 ReLU 在深度学习中取得了巨大成功,但它也存在一些局限性。例如,ReLU 在负区域的输出始终为 0,这可能导致神经元在训练过程中 "死亡",即不再对任何输入产生响应。为了解决这一问题,研究人员开发了多种 ReLU 的变体,如带泄漏的 ReLU(Leaky ReLU)、参数化 ReLU(PReLU)和指数线性单元(ELU)等。

另一种模拟神经元 "全或无" 特性的方法是使用二进制激活函数。二进制激活函数将神经元的输出限制为 0 或 1,这与生物神经元的 "全或无" 特性完全一致。然而,二进制激活函数的不连续性使得传统的梯度下降算法难以应用,这限制了它们在深度学习中的应用。

近年来,研究人员开发了多种方法来克服二进制激活函数的局限性。例如,二进制神经网络(Binary Neural Networks)使用二进制权重和激活值,但在训练过程中使用连续近似来计算梯度。这种方法在保持计算效率的同时,能够实现接近全精度网络的性能。

全或无特性与激活函数

六、结语

从伽伐尼的青蛙实验到鲍迪奇的全或无定律,从霍奇金和赫胥黎的离子机制研究到麦卡洛克和皮茨的 MP 模型,再到现代的深度学习和神经形态计算,这一发展历程展示了基础科学研究如何能够为技术创新提供灵感和理论基础。

神经元全或无特性的研究反映了人类对自然界基本原理的探索如何不断推动技术进步。生物电的研究最初只是出于对自然现象的好奇,但这一探索最终导致了对神经冲动本质的理解,进而启发了现代计算机和人工智能的发展。

展望未来,神经元全或无特性的研究仍将继续为人工智能和计算技术的发展提供灵感。随着我们对大脑工作原理的理解不断深入,我们有理由相信,神经启发的计算系统将在未来的人工智能、机器人和物联网等领域发挥越来越重要的作用。

神经元全或无特性的研究历程是科学探索和技术创新的典范。它展示了基础研究如何能够在看似不相关的领域产生深远影响,也展示了人类对自然界基本原理的理解如何能够推动技术进步和社会发展。这一历程不仅丰富了我们对大脑工作原理的认识,也为构建更智能、更高效的计算系统提供了重要启示。